子どもが活発に部屋の中で活動するようになって、ドアの開閉も自分でするようになってきました。

そこで気になるのが「蝶番(ちょうつがい)付近での指はさみ」です。「テコの原理」が働くことで、思ったより大けがに繋がる恐れも。

今回はその対策として日本ロックサービスの「ゆびストップ」を試してみました。

結論:「ゆびストップ」で確かに安心にはなりましたが、ドアによっては設置に注意が必要です

「ゆびストップ」を検討した過程から、設置の様子までご紹介します。

定番品「フィンガーアラート」を選ばなかった理由

「指はさみ」防止グッズの定番として、「フィンガーアラート」という商品があります。

が、この手の商品は大概がプラスチック製で、経年劣化は避けられません。

また、我が家は賃貸ということもあり、いざとなったら取り外すことも考え、より安価な「ゆびストップ」をチョイスしました。

「ゆびストップ」は「フィンガーアラート」の半額ですみますが、「作りのしっかりしているところ」や「ドアの稼働範囲」は「フィンガーアラート」の方が優っているようです。

楽天市場では比較的人気の高い「はさマンモス」ですが、Amazonのレビューは「ゆびストップ」や「フィンガーアラート」と比べるとやや低めです。

金銭的に余裕がある方や、一軒家で引っ越す予定のない方は「フィンガーアラート」を選んだ方が無難かもしれません。

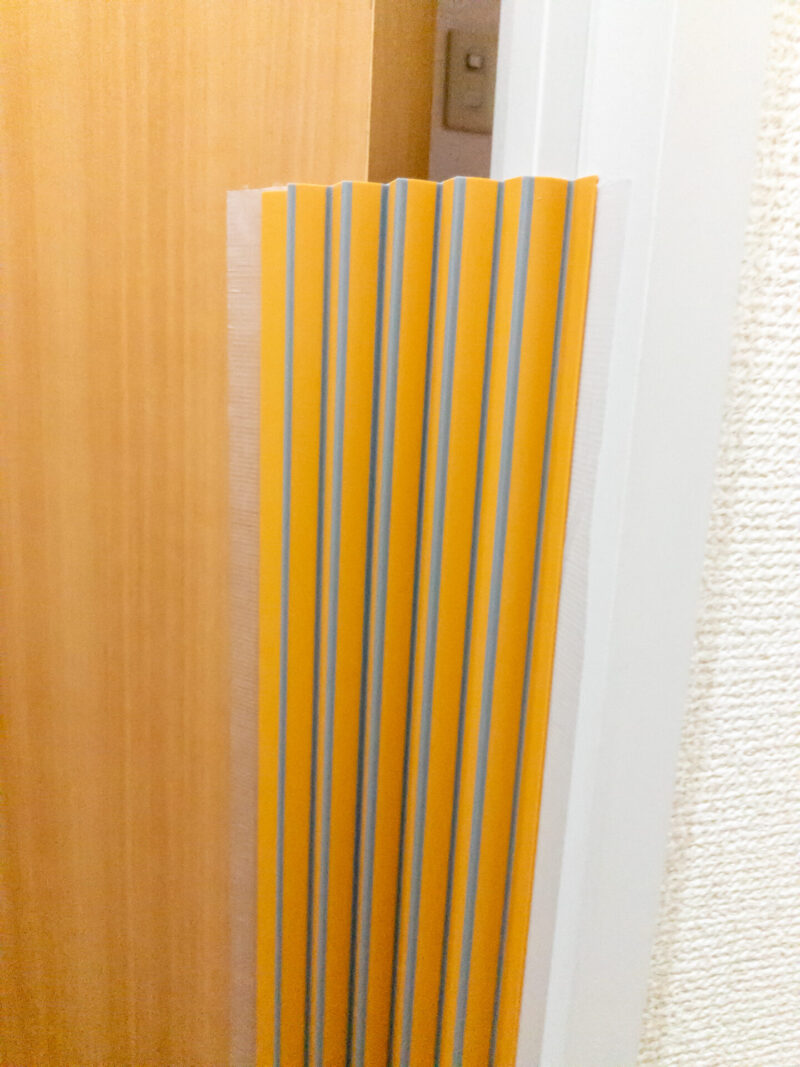

「ゆびストップ」を設置してみた様子(写真)

我が家の場合は賃貸住宅なので、設置した「ゆびストップ」を再度外すことも考え、貼り付け面に養生テープを貼ってからゆびストップを設置しました。

結果的には、位置調整で何度か貼り直すことになったので、養生テープを使用する方法をとってよかったです。

「ゆびストップ」の1パッケージにつき、2本の製品が入っているので、ドアの両側にガードを設置することができました。

「ゆびストップ」を設置してみた様子(動画)

「ゆびストップ」を設置して気づいた「ドアの稼働範囲」

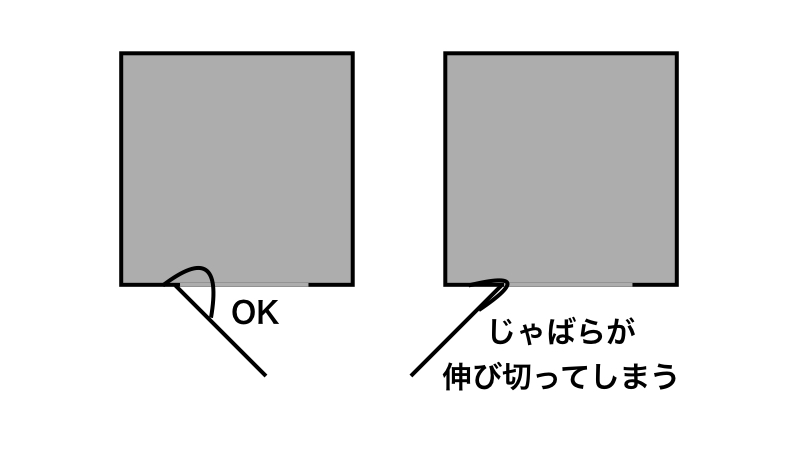

「ゆびストップ」を設置して気づいたのは、想像以上に「ドアの稼働範囲が狭くなる」ということでした。

ドアを90°以上開けると、「ゆびストップ」が戻ろうとする力でドアが閉まってしまうため、大きく開け放しすることが多いドアには不向きです。

まとめ:安心感は大幅アップ、一方で使い所には注意

今回「ゆびストップ」を設置したことで、安心感は大幅にアップしました。もっとも、ドア付近は危険が依然として多いので、子どもが近くにいる時の注意は引き続き必要になってきます。

また、ドアの種類によっては「稼働範囲が制限される」など、使い所には注意が必要な製品ともいえます。

各家庭によって事情は違いますので、ドアストッパーを併用するなどして「開け閉め自体を制限してしまう」という方法も検討する必要があります。